发布时间:2025-06-04

发布时间:2025-06-04 发布人:多翼科技

发布人:多翼科技

导语

王洋,浙江大学计算机创新技术研究院研究员、多翼创新创始人、董事长,一位低空具身智能领域的创新者和实践者。2015年,他放弃美国优渥的工作条件,毅然回国,投身当时尚未兴起的低空产业。如今,他见证了低空产业从萌芽到迎来政策东风的过程。在本次访谈中,王洋分享了他的创业历程、对低空经济的洞察,以及校企协同培养人才的实践。

王洋是浙江大学电气学院2003级校友,以专业第一名的成绩入选竺可桢学院工高班,2007~2011年获得美国威斯康星大学麦迪逊分校的电气工程硕士和博士学位,2011~2015年就职于美国United Technologies Research Center 任资深研究工程师、首席研究员、项目主管,后于2015年归国创办多翼,入选深圳孔雀计划。2022年由浙江大学引进担任研究员负责低空+AI板块。

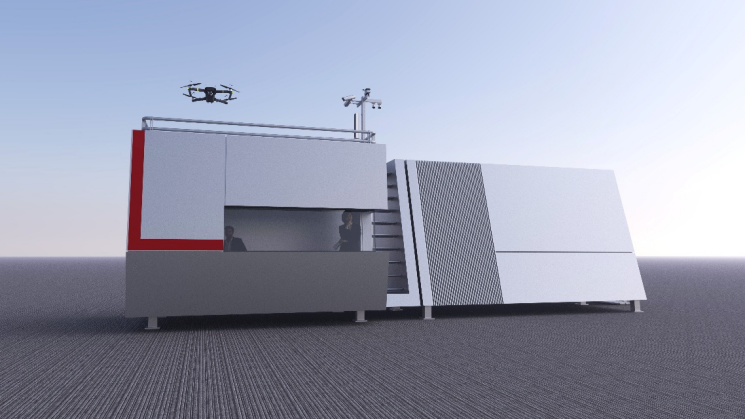

深圳市多翼创新科技有限公司(简称:多翼)是浙江大学重点培育的低空具身智能企业,由浙江大学计算机创新技术研究院研究员、低空交通创新应用联合实验室主任王洋博士创办,是国家高新技术企业和深圳市专精特新企业。公司长期深耕低空调度和低空智驾技术,为低空经济的基建单位和运行单位提供软硬件一体化产品和技术服务,主要产品包括低空存算指挥一体机、起降场运管一体舱、低空数字底座、低空智联网地面站、低空智驾无人机等,已建成舟山群岛低空经济综合示范区、低空智能网联产教融合基地等标杆案例,相关技术成果经鉴定为国际先进水平并荣获中国智能交通协会科技进步二等奖,并已形成可复制的建设方案和商业模式。多翼在深圳和杭州设有双中心。目前项目遍布全国范围内100余个地区场景。

01 访谈摘要

十年前,他揣着在美国航空领域打拼的经验,趁着国内无人机热潮回国创业。在美国,他参与了多个航空项目的研发,积累了丰富的技术和管理经验,尤其是在低空自动驾驶和智能调度等低空交通核心技术开发和应用有着深入的理解。当时,“低空经济”在国内还是个陌生词汇——除了少数特定领域的无人机应用外,大众对无人机的认知大多停留在当做航拍工具或新奇玩具,而他已经前瞻性地洞察到,低空交通将为未来城市交通与产业发展带来巨大变革。

十年摸爬滚打,从开发替代人力单兵作战的无人值守自动机库、完成无人机多机多任务智能飞行和调度技术在电网的规模化验证,到参与地方低空示范基地建设,低空应用场景从单一到逐步融合探索,他见证了这个产业从零起步到欣欣向荣的演进过程。在访谈中,王洋坦言创业路并非坦途:技术关相对容易过,真正的难题在于经济的可行性和政策壁垒;资本的短期导向与低空产业的长周期需求形成了巨大的矛盾,低空经济的发展,需要和时间做朋友。面对漫长的等待和外界的质疑,他坚守初心,深信低空交通终将改变人们的生活方式。如今政策东风渐起,低空空域改革提速,各地争相布局低空经济,未来十年这一新兴赛道有望成长为万亿级市场。他的创业故事,正是这场“云端产业革命”的缩影。

02 从海归到创客:低空创业的起点

藕舫: 您最初为什么选择在低空领域创业?这个决定与您在美国的经历有什么关系?

03 十年坚持:跨越认知边界的创业路

藕舫: 低空创业过程中您个人遇到过的最大挑战是什么?

全国首个海岛智能网联低空测试基地开幕现场

04 产业洞见:技术、政策与“势”的奥秘

藕舫:在您看来,驱动低空经济发展的关键因素有哪些?技术门槛高吗?

其次是社会治理和民生价值。低空力量在应急救援、公共安全上发挥着独特作用。发生自然灾害也好、突发事故也好,低空飞行器能第一时间飞到现场救人、运物资,这在关键时刻就是救命的东西。人民生命财产保住了,政府公信力也就上来了。所以这些年应急管理部门在大力采购各类无人机和直升机装备,也是出于这个考虑。还有日常的治安巡逻、消防、维稳等方面,低空巡航都能发挥积极作用。

最后是经济价值,也就是直接的产业和市场机会。一方面,无人机和未来的载人飞行器将成为很多行业的必备工具。我们国家基建非常发达,即将进入“大运维时代”——大量的桥梁、电网、管道需要维护,但人口老龄化导致劳动力的减少,所以用无人机和机器人去巡检维护是大势所趋。另外物流运输效率有待提升,低空交通可以分担一部分中短途运输,降低社会物流成本。另一方面,低空出行本身也可能成为继汽车和手机之后的新消费热点。未来通过低空飞行器为大家提供公共交通出行服务是完全可能的。将来会有大量的各类飞行器在低空运送货物和人员。这将催生庞大的制造和服务产业链。国家相关部门对低空经济的预期市场规模是实现万亿级别的。现在还不赚钱甚至亏钱,主要是因为没有实现规模化、人力成本居高不下。但随着智能化、自动化水平的提高催生规模效应,依托国家强大的制造能力和基建能力,进入成熟发展时期后低空产业的经济回报会非常可观。这是发展的必然规律。

藕舫:听起来低空飞行器未来应用广阔。您能举些具体例子吗?普通大众在哪些场景下会用到这些“空中服务”?

王洋:低空应用想象空间特别大:首先应急救援这一类刚需场景。如果发生严重车祸、急救或者地震火灾这类灾难,地面道路可能受阻,这时无人机或载人小飞机就能迅速抵达现场救援,把伤者送医或者投送急救物资。再比如日常生活中的配送,未来外卖快递完全可以飞起来,甚至将来很多偏远山区、海岛或者高楼楼顶,都可以通过无人机直接给你送餐送物,还有旅游娱乐场景,只需要扫个码就可以叫一架景区的无人机过来给你航拍,拍完自动把视频照片传给你留念,给你留下“上帝视角的最美风景”。

05 模式革新:产学研融合的低空生态

藕舫:实现您描绘的这些场景,需要铺设很多低空飞行基础设施吧。现在大家都在探索低空经济的商业模式,您觉得出路在哪?

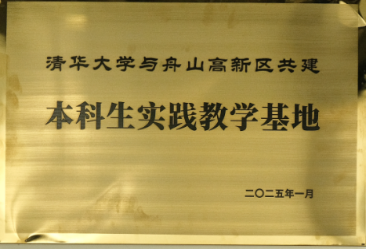

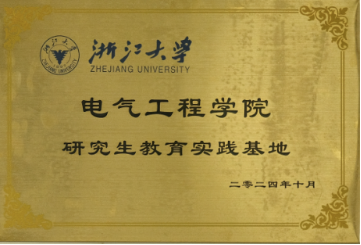

王洋: 低空经济要真正落地,光靠企业力量不够,还需要政产学研的合力。我们正与多所头部高校合作,在各地推进“低空产教融合基地”,简单来说,就是由政府主导、高校和企业共建的低空产业+人才培养基地。基地为学校提供学生实践实训,也借助高校的科研和人才优势吸引企业入驻,促进当地低空产业发展。以舟山为例,舟山拥有2000多个岛屿,低空物流和巡检需求很大。我们和舟山市政府、浙江大学合作建立了全国首个低空产教融合基地,清华大学也在舟山设立了唯一的校外低空实践基地,并举办首届清华低空挑战赛。在短短半年内就有7家低空制造企业相继落户舟山,可见这种模式的引领效应。产教融合基地既带来了人才,又引入了项目,打开了低空经济的新局面。

舟山模式的成功让我们对低空产教融合基地充满信心。当然各地情况千差万别,我们不会生搬硬套。但通过“小切口”实现“大突破”是完全可能的:以教育实训为切入口,先把低空基础设施和应用场景在小范围跑通,再逐步拓展到全市乃至更大范围。

在这个过程中,高校扮演的是一个非常关键的角色。作为浙江大学校友,我有幸以浙大计算机创新技术研究院为依托,与母校共同牵头整合资源。非企业主体的平台优势非常明显:高校的公信力和号召力有助于协调各方、更容易获得地方政府信任。我们联合了一批浙大系团队和企业组成低空产业生态,由研究院负责顶层设计,多翼提供基础运行平台,再根据需要嫁接高校实验室的先进技术成果。这样既发挥了高校科研之长,也弥补了初创企业单打独斗之短。

06 未来人才

藕舫:您对低空产业的人才培养有何看法?对高校里的年轻人有什么建议?